Sustainable Stories

サステナブル・ストーリー/

ナガセヴィータのWebマガジン

09story

2025.01.31

組織培養技術で貴重な木を後世に残す名木「太閤しだれ桜」のクローン増殖

京都・醍醐寺にある、樹齢約170年の「太閤しだれ桜」。かつて豊臣秀吉が当寺で盛大に催した「醍醐の花見」ゆかりの桜といわれ、長く人々に愛されてきた名木です。この桜をなんとしても後世に残したいとの思いから、組織培養による苗木の増殖方法が研究されました。4年の歳月をかけて誕生したクローン桜は、木に宿る想いまで引き継ぐように元の木と同じ姿で咲き誇り、多くの人の目を楽しませています。

古来より培われてきたクローン技術

日本列島に本格的な春の到来を告げる桜前線。この桜前線の標本木となっている桜の品種ソメイヨシノは、すべて元は1本の親木から「接ぎ木」で増やされ続けてきたもので、全国どのソメイヨシノも同じ遺伝子をもつ「クローン」です。

クローン増殖というと最先端の遺伝子技術というイメージがあるかもしれませんが、接ぎ木は最古のクローン技術のひとつであり、ローマ時代にはすでに、おいしいワインのできるブドウの木を接ぎ木で増やしていたといわれています。植物はもともと自分でクローンを作る力をもっており、人々は古来よりこの性質を借りて接ぎ木や挿し木の技術を開発し、農業や園芸に活かしてきたのです。

クローン増殖というと最先端の遺伝子技術というイメージがあるかもしれませんが、接ぎ木は最古のクローン技術のひとつであり、ローマ時代にはすでに、おいしいワインのできるブドウの木を接ぎ木で増やしていたといわれています。植物はもともと自分でクローンを作る力をもっており、人々は古来よりこの性質を借りて接ぎ木や挿し木の技術を開発し、農業や園芸に活かしてきたのです。

その後1960年代ごろからは、組織培養という新しいクローン技術の開発が進みました。これは簡単にいうと、植物の分裂組織を取り出し、無菌下で培養して苗を作るというものです。

接ぎ木や挿し木で増やしたクローンは、親木がもっているウイルスや樹齢まで引き継いでしまうことに対し、組織培養によるクローンは、親木由来のウイルスに侵されることなく、しかも、樹齢も若返った状態で増やすことができるというのが、大きな特徴。この特徴を活かし、農業や園芸とは少し違った方面で、人々の役に立つ取り組みがおこなわれています。

接ぎ木や挿し木で増やしたクローンは、親木がもっているウイルスや樹齢まで引き継いでしまうことに対し、組織培養によるクローンは、親木由来のウイルスに侵されることなく、しかも、樹齢も若返った状態で増やすことができるというのが、大きな特徴。この特徴を活かし、農業や園芸とは少し違った方面で、人々の役に立つ取り組みがおこなわれています。

「醍醐の花見」ゆかりの貴重な桜を残したい

住友林業では1992年〜2003年の間、インドネシア・カリマンタン島において、山火事で荒廃した熱帯林の再生プロジェクトを進めていました。当時、同社 筑波研究所の研究員だった中村さんは、植林用の苗木作りのためにフタバガキ科樹木(通称ラワン)の組織培養の研究に従事し、5年の歳月をかけて技術開発に成功していました。

成功の翌年となる1999年のある日、中村さんのもとに「この技術を応用して、京都にある有名なお寺の桜をクローンで増殖できないか」との相談が舞い込んできたのです。

その桜というのは、かつて豊臣秀吉が盛大な花見を催した醍醐寺にある、「太閤しだれ桜」と呼ばれる樹齢約170年の名木。秀吉が花見をした桜の子孫といわれる貴重な木ですが、当時、樹勢にやや衰えが見られていました。相談主は、緑化事業を専門に手掛ける住友林業の関連会社で、請け負った醍醐寺の緑化工事の一環として『太閤しだれ桜』の樹勢回復を依頼されているとのことでした。

回復作業では周囲の土壌をすべて入れ替えるなどの大掛かりな処置を施すため、予期せぬトラブルで枯れてしまう可能性もゼロではありません。そこで万が一のために後継樹を作りたいが、老木のため接ぎ木で増やすことが難しく、中村さんの組織培養技術を頼って相談を持ち掛けてきたのでした。

サクラの組織培養はそれまでにも多くの機関で研究されていましたが、成功した例はありませんでした。

「無理だ、困ったな、というのが最初の正直な気持ち。でも引き受けてしまったからには、やるしかないですよね」。中村さんの挑戦が始まりました。

「無理だ、困ったな、というのが最初の正直な気持ち。でも引き受けてしまったからには、やるしかないですよね」。中村さんの挑戦が始まりました。

トレハロースが培養成功のカギに

組織培養は、茎の先端から0.5mmほどの小さな分裂組織を顕微鏡で取り出し、無菌の培養液の中で培養します。

培養液は植物が育つために必要なさまざまな成分が入ったもので、基本的な成分はどの植物であってもあまり変わりません。特に成分中の糖に関しては、植物自身がもつ糖であるスクロース(ショ糖)を用いることが常識であり、他の糖に置き換えることは半ばタブーとされていました。

培養液は植物が育つために必要なさまざまな成分が入ったもので、基本的な成分はどの植物であってもあまり変わりません。特に成分中の糖に関しては、植物自身がもつ糖であるスクロース(ショ糖)を用いることが常識であり、他の糖に置き換えることは半ばタブーとされていました。

「ですが先行研究の通り、一般的な培養液ではうまくいかず、次に、培養液の糖以外の成分をいろいろ変えて試したのですが、それでも全然うまくいかなくて。最後の一手として糖の種類を変えてみることにしましたが、私自身、あまり望みはもっていませんでしたね」と、中村さんは話します。

わずかな期待をかけ、何種類もの糖を、何通りもの組み合わせ・配合で試すという気の遠くなるような作業。何をやっても「これだ」と言える結果が出ませんでしたが、最後に大きな光が差し込みました。

他の個体が日を追うごとに次々と枯れていく中、ある糖を入れた培地の個体だけがすくすくと育っていったのです。それは、ナガセヴィータの製品である、トレハロースを使ったものでした。

他の個体が日を追うごとに次々と枯れていく中、ある糖を入れた培地の個体だけがすくすくと育っていったのです。それは、ナガセヴィータの製品である、トレハロースを使ったものでした。

「顕微鏡をのぞいてみると、きれいな黄緑色の芽がたくさん出ていました。みずみずしい生命力にあふれた小さな姿に、本当に感動したことを覚えています」。

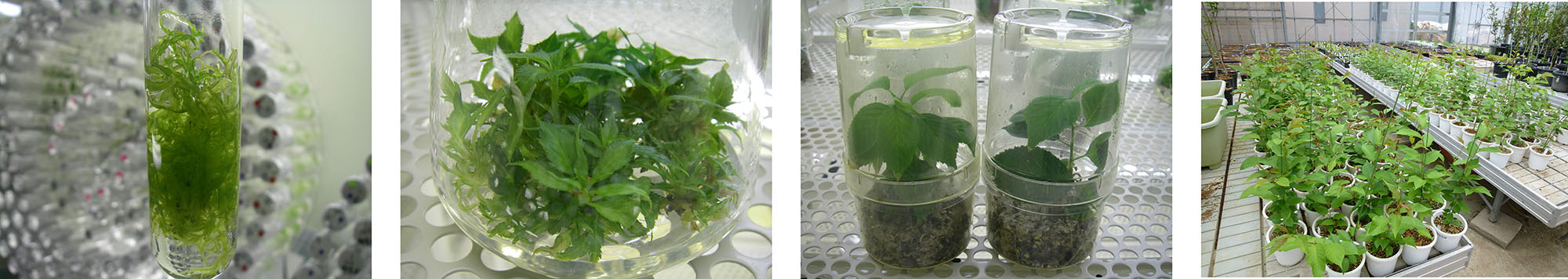

▲組織培養での増殖の様子(左より)

▲組織培養での増殖の様子(左より)1.茎頂から誘導された芽の塊“多芽体”

2.多芽体からのシュート伸長

3.シュートを1本ずつ切り分け、シュートからの発根を促す

4.組織培養により増殖した桜の苗木

いくつかのアクシデントを乗り越えて苗は木へと育ち、開花を待ちわびること4年。ついに数個の小さな花芽がつきました。

「本当に咲くまでは気が抜けないと思いつつも、だんだんと蕾がふくらんでくるにつれて、研究所のみんなもワクワクしてきて。とうとう10輪ほどのかわいらしい花が咲いたときは、みんなで大喜びしましたよ」と、中村さんは笑顔で当時の様子を語ります。

「本当に咲くまでは気が抜けないと思いつつも、だんだんと蕾がふくらんでくるにつれて、研究所のみんなもワクワクしてきて。とうとう10輪ほどのかわいらしい花が咲いたときは、みんなで大喜びしましたよ」と、中村さんは笑顔で当時の様子を語ります。

クローンは、親と同じ姿に育って初めて成功といえます。研究所で咲いた花は、色も形も「太閤しだれ桜」そのもの。長い時間をかけて、ついに世界初の組織培養によるクローン桜が誕生しました。

2004年の秋、「太閤千代しだれ」と名付けられたこのクローン桜は、研究所から醍醐寺へ運ばれ、親木のそばに大切に植え付けられました。そのころには親木もだいぶ樹勢が回復し、元気を取り戻していました。今では毎春、2本そろってきれいな花をたくさん咲かせ、参拝客の目を楽しませています。

姿かたちを引き継ぎ、人々の想いをつなぐ

それからというもの、中村さんのもとには各地から、名木のクローン作りの依頼が寄せられるようになりました。ですが、胸の内には少しだけ気がかりがあったそうです。

「植物本来の性質を利用しているとはいえ、クローン技術は人為的に命を増やすこと。お寺というのは特に死生観、無常観といったものが問われる場所ですから、クローン桜について実際どんな想いをもたれているのだろうかと気になっていました。そこで思い切って醍醐寺のご門跡に、その気持ちを正直に打ち明けてみたんです。

中村さんたちはその後も精力的に研究に取り組み、仁和寺の「御室桜」、北野天満宮の「飛梅」、広島の被曝木「エバヤマザクラ」など、数々の名木・貴重木のクローン増殖を成功させました。

また「太閤しだれ桜」のクローンの兄弟たちも、全国各地に巣立って花を咲かせています。

「クローンを譲ってほしいとご依頼のあったところのひとつに、独立行政法人国立病院機構徳島病院がありました。そこは難病の方も多く入院している病院で、病室から出られない患者さんたちも、京都の有名な桜を見ることができとても喜んでくださっているとのこと。クローン技術によって、こんなふうにお役に立てることもあるのだと、こちらもうれしく思いました」と、中村さんは話します。

300年以上、木を生業にしてきた者として

名木・貴重木のクローン作りの依頼は今も継続的に寄せられ、2年先まで予約がいっぱいなのだそう。ですがそれは、手放しで喜べる話というわけでもないようです。

「依頼される方々からお話を聞いていると、このところ急速に、各地の貴重な木々に衰えが出ているように感じます。昨今の気候変動により、自然環境にさまざまな影響が出ていますよね。『なにかおかしい』という感覚は、もはや目に見える異変となってきており、木や森に長く携わっている身として、危機感をもたずにはいられません」と、中村さんは厳しい表情を見せます。

「弊社は江戸時代から300年以上にわたり、『木』を生業にしてきた会社。森から恩恵を受けてきたのだから、森に恩を返すことは、私たちにとって息をするぐらい当たり前に根付いてきたことなんです」と、中村さんは語ります。

今回、シダレザクラのクローン培養に大きな役割を果たしたトレハロースですが、なぜトレハロースでなければ培養できないのか、そのしくみはまだわかっていないそうです。この先解明が進めば、トレハロースが活躍する領域はさらに広がるかもしれません。当社も引き続き、価値の高い製品づくりを通じて中村さんたちの取り組みを応援していきます。

住友林業株式会社

住友林業株式会社

- ●伝統的な林業技術および最新の組織培養技術による苗木増殖などを通じて、樹勢回復および後継樹の育成を行い、歴史的、科学的に価値が⾼い名⽊の保全に貢献

- ●地域社会と連携し、名木の保全を通じて文化継承に大きく寄与