接着剤剥離剤を代用できる分解液|剥離剤の処分・廃棄問題を解決

「基材表面が白化した」「臭気が強く作業者が頭痛を訴える」「剥離剤の廃棄ドラムがあふれている」——接着工程を担う工場や研究所からは、従来型の剥離剤からの代替品へのニーズが高まっています。特にトルエンやメチルエチルケトン(MEK)を主成分とする剥離剤は、強い溶解力ゆえに「基材ダメージ」「残渣付着」「高い処分コスト」といった問題を抱えがちです。

本稿では、従来の接着剤剥離剤の問題点を挙げるとともに、これらの課題を解決する分解液をご紹介します。剥離剤の処分方法を検討中のCSR担当者様、残渣ゼロを目指す生産技術者様の一助となれば幸いです。

接着剤剥離剤の問題点

基材へのダメージが激しい

従来の有機溶剤型剥離剤は、エポキシやウレタンなど高分子鎖を“丸ごと溶かす”ことで粘着層を除去します。その結果、アルミやステンレスの基材では表面酸化皮膜がエッチングされ、ポリカーボネートやABSなどの樹脂基材ではストレスクラックが発生するおそれがあります。顕微鏡観察では、Ra0.05µmの鏡面仕上げが0.5µm以上へと粗化するケースも報告されており、光学部品や精密機構部品では歩留まり低下の大きな要因となっています。

残渣が残ってしまう

エポキシ系接着剤は三次元架橋構造が強固で、一度硬化すると分子量が数百万まで上昇します。剥離剤で樹脂を軟化させた場合、充填材(シリカフィラーなど)が凝集し、白濁したゲル残渣が基材表面に薄膜として残りやすくなります。これが再接着・再塗装・ワイヤボンディングなど次工程における密着不良を引き起こし、「溶剤での洗浄・研磨・脱脂」という余分な処理工程が発生します。

処分・廃棄に大きな手間がかかる

使用済みの剥離液は、接着剤、顔料、フィラー、油分を多量に含み、高粘度かつ不均質です。蒸留再生の効率が30%程度にとどまれば、通常、残渣を含む留出物は産業廃棄物として焼却処分されます。さらにトルエンやキシレンは消防法の対象となり、保管量によっては届出や防爆設備が必要になります。「使う/保管する/捨てる」のすべての工程でコストと手間が増大することから、剥離剤の使用や処分方法を見直すことも重要です。

接着剤剥離剤の代用分解液の紹介

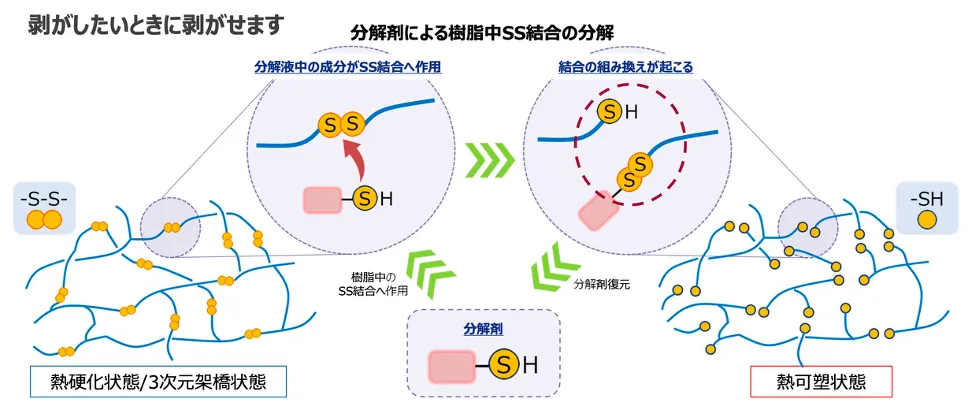

新たな代替技術である易解体性接着剤は、エポキシ樹脂主鎖にジスルフィド(S-S)結合を組み込み、「通常使用時は高強度」「分解液に浸すと選択的に切断」という両立を実現しました。専用分解液は中性で、還元剤と極性溶媒の組み合わせにより、S-S結合だけをピンポイントで切断します。

基材へのダメージが少ない材料を用いた配合設計

この分解液は、60℃以下の温和な条件で反応するため、被着体のダメージを抑えられます。常温ハンドリングが可能となり、作業環境のリスクを大幅に低減します。

残渣を残さず完全に接着剤を除去することが可能

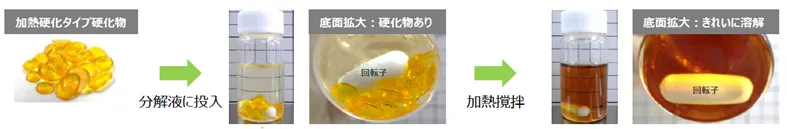

この分解液はS-S結合のみを切断することで、高分子ネットワークを瞬時に低分子化します。“ほぐす”ように解体できるため、100mgの硬化体試験片であれば25℃では24時間、60℃では4時間で完全に溶解し、基材表面にフィラーや顔料の痕跡を残しません。超音波洗浄槽との組合せでは、タクトタイムを短縮でき、「研磨レス」「洗剤レス」での剥離剤除去が可能になります。

リサイクルが可能

剥離後の樹脂は還元反応により熱可塑状態に戻るため、加熱により再成形が可能です。樹脂・溶媒の双方を循環利用するクローズドループを構築でき、廃棄量を抑えることができます。「資材調達量を減らし、産廃処理費を抑え、Scope 3 CO₂排出も同時に削減」という三方良しを達成できるのが、本分解液の大きな魅力です。

剥がしたい時に剥がせる「易解体性接着剤」

ナガセケムテックスが開発した「易解体性接着剤」は、通常環境下で良好な接着性能を発揮しながらも、従来の化学溶剤を使わず、特殊分解液によって温和な条件で容易に剥離し、接着剤残渣を除去できる製品です。母材へのダメージが少なく、安全かつ簡単に剥離できるため、部品のリサイクル性が向上します。さらに、特殊分解液自体も再利用可能であり、環境負荷の低減にも貢献します。

この易解体性接着剤は、エポキシ樹脂のネットワーク構造にジスルフィド結合(SS結合)などの可逆的な結合を組み込んでいます。専用分解液に室温~60℃で浸漬することで、特定の結合が選択的に切断され、分子が短鎖化して溶出する設計です。以下に、本製品の特長をご紹介いたします。

特長

- ●安全性 : 易解体性接着剤は非ハロゲン・非毒劇物・無溶剤設計で作業環境リスクを低減。

- ●マルチマテリアル対応 : 金属・樹脂・複合材の混合接合部でも母材を傷めず分解可能。

- ●循環利用 : 分解液は再利用でき、廃液コストを大幅に削減。

- ●量産適合 : 浸漬→水洗→乾燥のバッチ工程で治具レス処理が可能。EVバッテリモジュールや建材接合などの再資源化プロセスへの適用が期待されています。

易解体性接着剤の分解原理やグレードラインアップ、分解液の運用方法などの詳細は、製品紹介ページをご覧ください。